For-Kurator:innen

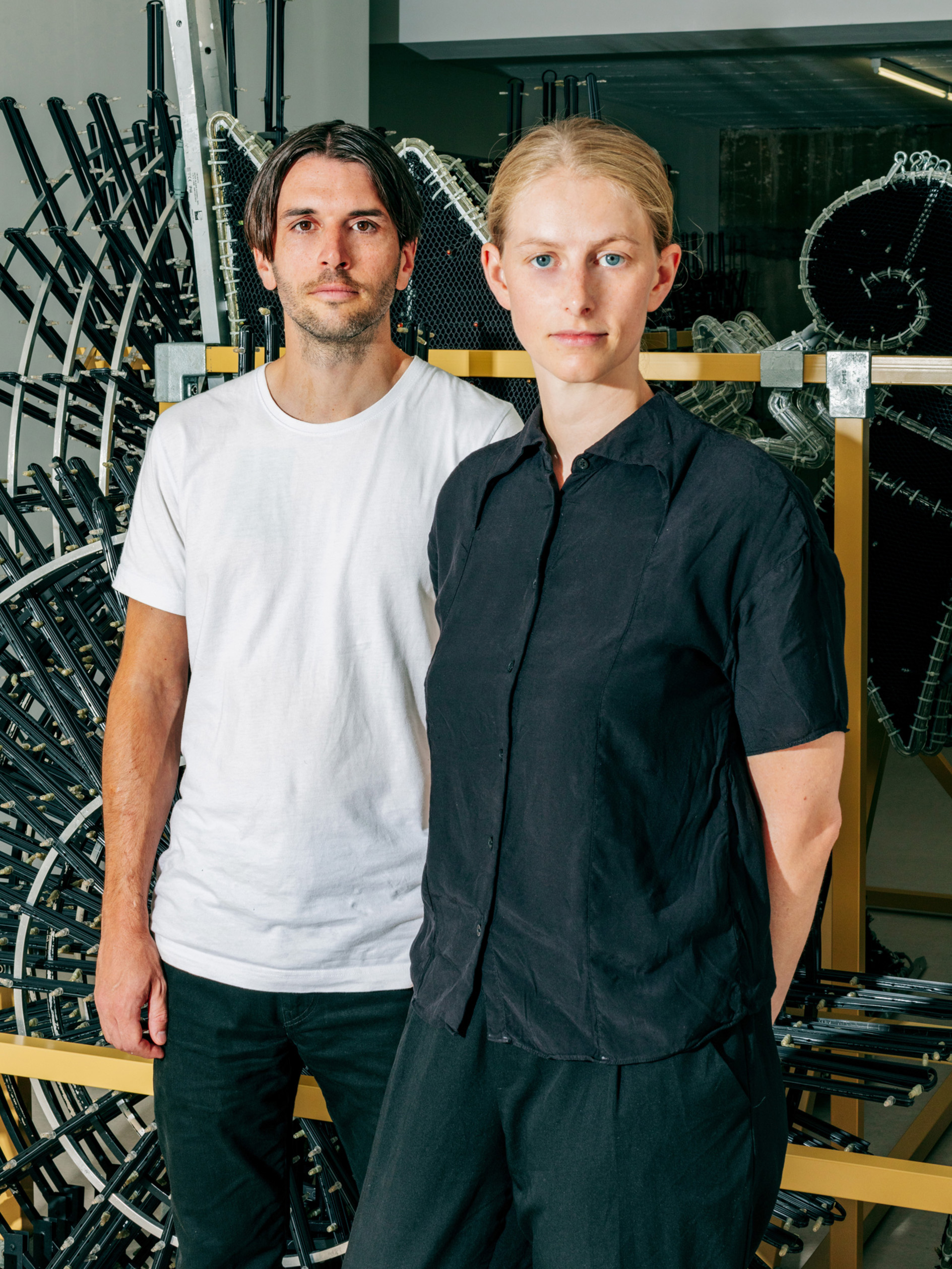

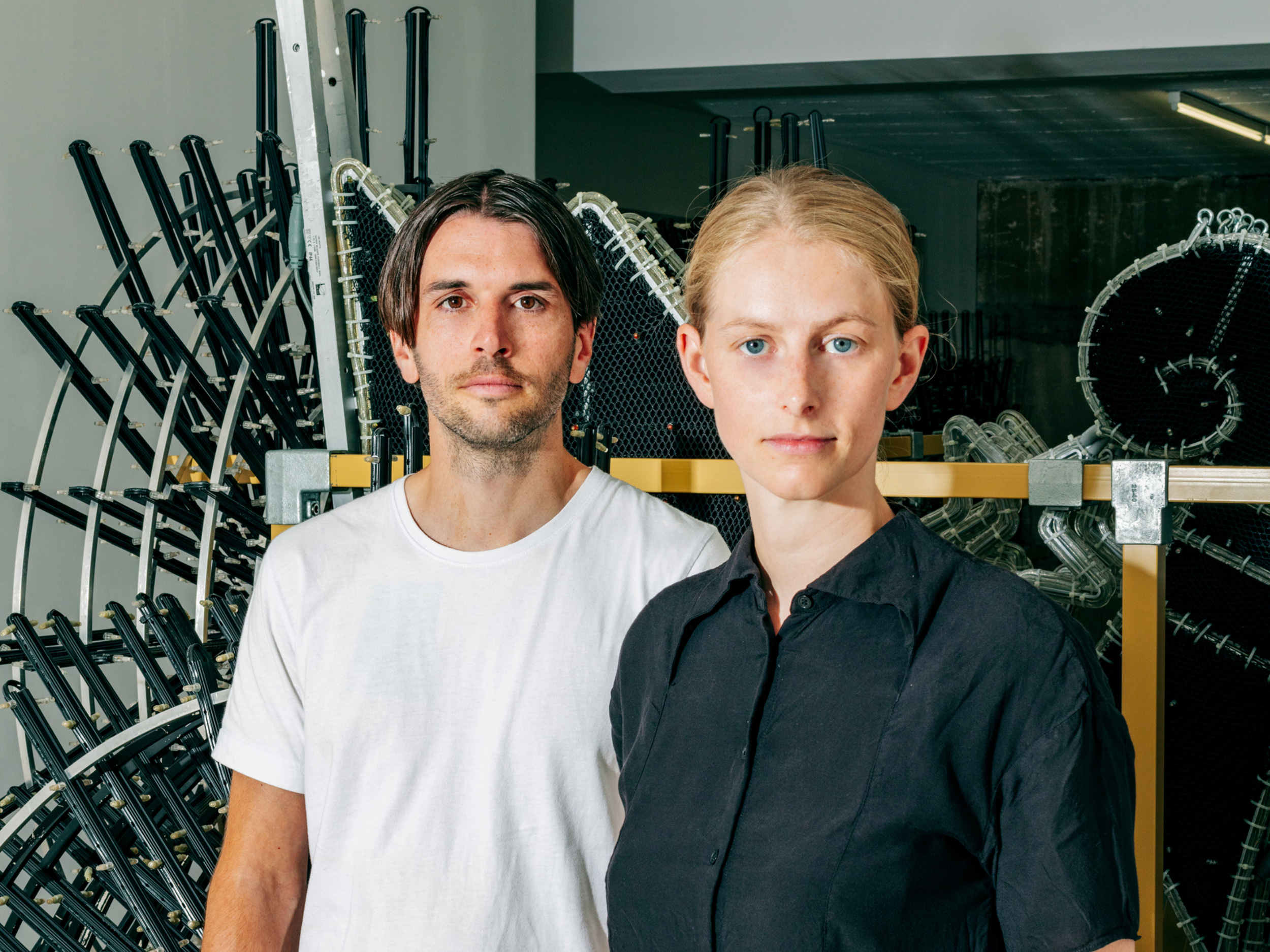

VALERIE KELLER / MATTHIAS LIECHTI

Öffentliche Weihnachtsschmuckbeleuchtung gehört nicht unbedingt zu der Sorte von Dingen, die mitten im Hochsommer in einer Ausstellung zeitgenössischer Kunst zu erwarten sind. Andererseits ist der Sommer die Saison, in der sie nicht gebraucht wird. Im Winter wäre Judith Kakons Ausstellung mit dem Titel commuted, ordered, incited, assisted or otherwise participated in der Form, wie sie aktuell in den Räumen von For in unmittelbarer Nähe des Claraplatzes stattfindet, gar nicht möglich. Die 1988 in Basel geborene Künstlerin hat sich für ihre raumfüllende Installation beim Hersteller bereits gebrauchte wie auch fabrikneue Beleuchtungselemente ausgeliehen. Bei den Formen handelt es sich um gross skalierte Baslerstäbe und sternförmige Objekte. In der Ausstellung sind sie nun in einem von der Künstlerin entworfenen Display-Gestell zu sehen, ausgeschaltet und unglamourös.

Kakon war es wichtig, «die Weihnachtsbeleuchtung im Ausstellungsraum in gelagertem und nicht leuchtendem, fast schon schlafendem Zustand» zu zeigen. Sie ist am «Bezug zwischen Emotionen und Kapitalismus» interessiert. Die temporär zur Kunst gewordenen Weihnachtslichter bleiben entgegen der Konvention ausgeschaltet, damit ein Nachdenken über Ökonomie und deren Mechanismen in Gang kommen kann. Warum wird der Konsumimperativ gerade an Weihnachten, dem sogenannten «Fest der Liebe» am stärksten befeuert? Was hat das Eine mit dem Anderen zu tun? Mit den «Gefühlen in Zeiten des Kapitalismus», denen die französisch-israelische Soziologin Eva Illouz ein Buch gewidmet hat, ist es kompliziert. Dieser Text gehört zum theoretischen Unterfutter von Kakons beeindruckendem Werk aus geliehenen Objekten.

«Wir haben gelernt, unseren Liebsten unsere Liebe durch Waren zu vermitteln», schreiben die For-Betreiber:innen Valerie Keller und Matthias Liechti im Editorial der ausstellungsbegleitenden Publikation, deren Erscheinen während der Basler Kunsttage gefeiert wird. Aber das müsse nicht für immer so bleiben. «Der Wille, die leuchtenden Sterne so zu verstehen, lässt nach, und die Zeit scheint bereit, eine kollektive Umdeutung zu vollziehen.» Diese kritische, analytische, nicht-affirmative Sicht auf die Gegenwart ist charakteristisch für den kuratorisch-publizistischen Ansatz von For. Kakons Schau ist die mittlerweile dritte Ausstellung in dem relativ jungen Off-Space, der seit Herbst 2022 existiert und Programm macht. Geplant sind vier Ausstellungen und vier Magazine pro Jahr. Thematischer Fokus ist die Gegenwart mit ihren Medien, Popkultur, Ökonomie, Stadt und die vielfältigen Beziehungen, die die heutigen Gesellschaften prägen.

Keller und Liechti kommen beide ursprünglich aus Bern. Dort haben sie zwischen 2015 und 2020 bereits Erfahrungen als Mitbetreiber:innen des nichtkommerziellen Ausstellungsortes Milieu gesammelt. Für For entwickelten die beiden nun eine programmatische Verbindung von Kulturtheorie und künstlerischer Praxis. Keller, Jahrgang 1989, ist promovierte Kulturwissenschaftlerin und arbeitet als Dozentin am Institut für Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaft der Universität Zürich. Liechti, geboren 1988, ist Künstler und studierte einst in Bern und Zürich. Sein Werk umfasst Zeichnungen sowie Objekte und Installationen. An Basel schätzen die beiden das «sehr kulturinteressierte Publikum», die Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Szenen und das lebhafte Interesse an inhaltlichen Diskussionen.

For wird auf der Webseite als „nicht gewinnorientierter Ausstellungsraum“ bezeichnet. In der Architektur vereint sich die rohbautypische Beton-Kargheit mit Elementen professioneller Ausstellungsarchitektur. Dieses Aufeinandertreffen von divergierenden Codes und Atmosphären ist Absicht.

«Wir wollten einen White Cube, der seine Funktionsweise offenlegt»

erklären Keller und Liechti. Die Arten und Weisen, das «Wie» etwas gezeigt wird, interessiert die beiden genauso wie das, was gezeigt wird. Sie stellen sich grundsätzliche Fragen: Wie wird über Kunst gesprochen? Wie wird Kunst vermittelt? Wie wollen sie selbst über Kunst sprechen? Diese anspruchsvolle Haltung spiegelt sich auch in den Veröffentlichungen wider. Zu jeder Ausstellung wird eine gedruckte Publikation in einer Auflage von 100 Heften produziert. Zusätzlich sind die PDFs auch auf der Webseite verfügbar. Im Magazinformat wird jeweils ein Themenfeld mit drei bis vier assoziativen Essays ausgelotet. Die gezeigte Kunst wird jedoch nicht «auserklärt». «Jede Ausgabe hat den Charakter einer Sammlung von Reflexionen und Perspektiven, die im Zusammenhang mit der Ausstellung stehen.» Die Publikationen seien auch eine Einladung an das Publikum, sich mit der Ausstellung nach dem Besuch weiter zu beschäftigen und die Themen gedanklich zu vertiefen. In den bisher erschienenen Beiträgen wird beispielsweise das kritische Potential von Melancholie aufgegriffen, der widersprüchliche Zusammenhang zwischen Grundbesitz-Rendite und Kulturförderung diskutiert oder die Frage gestellt, warum sich die Re-Lektüre von Astrid Lindgrens anarchistischem Kinderbuch-Klassiker Pippi Langstrumpf gerade heute lohnen könnte.

Keller und Liechti arbeiten im Moment bereits an der nächsten Ausstellung, für die sie mit der ägyptischen Künstlerin Yasmine El Meleegy zusammenarbeiten. Die Eröffnung der Einzelschau mit dem Titel The six hundred seventy-four forms and a dragon ist für Ende September geplant. Meleegy bezeichnet sich selbst als multidisziplinäre Künstlerin, Bildhauerin, Forscherin und «Archäologin auf Zeitreise». Das von ihr seit 2013 verfolgte künstlerische Forschungsprojekt mit dem Titel Future Farms soll in Basel eine Rolle spielen. Überraschungen sind nicht ausgeschlossen. Ein White Cube, der seine Funktionsweise offenlegt, kann auch vieles andere sein: ein Ausgrabungsort sowie eine Such- und Zeitmaschine zugleich.

Text: Kito Nedo

Fotos: Pati Grabowicz

Transdisziplinär:e Kunstschaffende

THY TRUONG

Aus Erinnerungen Sound-Raum-Landschaften schaffen, das ist das Hauptmetier von Thy Truong (she/they), ihres Zeichens transdisziplinär:e Kunst- und Kulturschaffende:r. Nebst Klangerlebnissen arbeitet Truong auch mit «skulpturalen Objekten», wie Truong sie bezeichnet. «Der Begriff ‘Skulptur’ ist zu statisch, um eine Arbeit zu beschreiben. Meine Werke befinden sich in stetiger Bewegung. Ich arbeite gerne mit vergänglichen, ´dünnen´ Materialien wie beispielsweise verdickte Acryl Zeichnungen, die sich drehen und so immer wieder im Raum verschwinden», erklärt Truong. Truong begegnet ihren Arbeiten anfänglich in Phasen, die der notwendigen mentalen Erholung in dem Spektrum gewidmet sind, in dem sie künstlerisch agiert: «Es kann vorkommen, dass ich während mehrerer Wochen täglich meine Gedankenfetzen aufschreibe, wahlweise im Zug oder in der Natur. Meist fliessen diese dann in lyrischer Form in meine Arbeit. Irgendwann kommen andere Elemente hinzu: Zeichnungen, Recherchen und das Experimentieren mit Objekten, Tönen, Klängen und Musik. Für mich ist es zentral, wie Betrachter:innen meine Worte erfahren können.»

Thematisch behandeln die Arbeiten persönliche Erinnerungen und das Aufwachsen in bi-kulturellen Kontexten. Truong ist der Ansicht, dass in der Auseinandersetzung eine besondere Qualität liegt: «Es sind Themen, die im Alltag nicht immer Platz haben – für den Menschen als Individuum jedoch von grosser Bedeutung sind. Ich bin mit fünf Jahren, aus Vietnam in die Schweiz gezogen. Viele Eindrücke aus jener prägenden Zeit sind Teil von mir, meiner Geschichte, meiner Biografie und meiner Identität. Sie tragen dazu bei, wer ich heute bin. Dieses Rückbesinnen auf jene Zeit navigiert gleichzeitig wohin ich gehe». Truong möchte durch diese Art von Arbeiten den öffentlichen Diskurs zu Themen wie Migration und Identitätsentwicklung zwischen mehreren Kulturen um positive Facetten ergänzen und der Tendenz zur Problematisierung etwas entgegensetzen. Truong ist überzeugt, dass durch Konzepte wie Kollektives Erinnern jede:r etwas Eigenes für sich mitnehmen kann:

«Letztendlich besteht jeder Mensch aus Erinnerungen. Dies ist auch das Einzige, was von uns bleibt, wenn wir gehen.»

Zu Musik und Sound fand Truong über eine Kette an Zufällen – zum Glück. Im Abschlussjahr des Fine Art Studiums fragte Atelierpartner Jasper Mehler, ob Truong nicht auch einmal Auflegen wolle. Spontan erwiderte Truong, dass dafür nur die alljährliche Weihnachtsparty des Institut Kunst, des Institute Art Gender Nature, in Frage käme. Aus Spass wurde ein erster Gig. Truong erinnert sich: «Anfangs widerstrebte mir der Gedanke selbst hinter dem DJ-Pult zu stehen, trotz meiner grossen Faszination für Clubmusik. Es hatte für mich einen zu starken Unterhaltungscharakter mit dem DJ als ‘Gottheit’ im Zentrum. Mit der Zeit merkte ich, dass all die Stereotypen vom Wesentlichen ablenken. Heute ist es mir vor allen Dingen wichtig, Geschichten zu erzählen.». Aus dem Plattenteller-Newbie wurde dank der Hilfe von Freund:innen, die in der Szene bereits gut vernetzt und unterwegs waren, bald ein gefragter Act – so spielte Truong während der letzten Art Basel an der Tristesse Party, welche jeweils mit einem Augenzwinkern die Exklusivität des Kunstmarkts auf die Schippe nimmt. Truong überzeugt in den Sets durch die Reibungen, die im Wechselspiel zwischen sanften und rauen Tönen erzeugt werden, ohne das Spiel zu überreizen, denn: «Sound kann mitunter ‘triggernde’ Erinnerungen auslösen.» Da Truong es irgendwann musikalisch nicht mehr ausreichte, Sounds anderer zu kombinieren, begann Truong damit, zur Ergänzung der künstlerischen Praxis eigene Sachen zu produzieren, die sich heute zu einem Sound-Text-Objekt-Gefüge miteinander verweben. Ein Aspekt, der Truong gefällt: «Während das Auflegen trotz Vorbereitungen etwas Spontanes hat und eine gewisse Freiheit erlaubt, die Energien um sich herum wahrzunehmen, sind meine Eigenkreationen meist untrennbar mit der jeweiligen Installation verbunden.».

Nach fast drei Jahren intensiven Schaffens und diverser Seitenprojekte (u.a. bei Sondershop oder limb limb limb mit Performance-Künstler:in Tyra Wigg), steht bei Truong ab diesem Herbst das Masterstudium an. In diesem Kontext, möchte Truong sich noch stärker mit den Spielformen von Klang und Hören auseinandersetzen. Angesichts der Früchte der ersten anfänglichen «Spielereien», kann mensch gespannt sein und bleiben, welche vielschichtigen Erzeugnisse uns Truong demnächst beschert.

Wer nicht länger auf nächste audiovisuelle Projekte warten mag, kann Truong während der Kunsttage Basel Night am Samstag, den 26. August 2023, ab 19 Uhr im K-Haus hinter den Turntables erwischen.

Text: Samara Leite Walt

Fotos: Jana Jenarin Beyerlein

Künstler

ERIC HATTAN

Off-Spaces, jene nicht-kommerziellen Kunsträume, die weder Galerie noch Museum sind, besitzen für gewöhnlich eine begrenzte Lebensdauer. Nach ungefähr zwei Jahren kommt der Moment, in dem sich die Frage stellt, wie es weitergeht: Auflösung, Professionalisierung, Umzug oder Neu-Orientierung. Das ist der Lauf der Dinge. Doch es gibt Ausnahmen. Manche Räume und Initiativen schaffen es, sich über Jahre oder sogar Jahrzehnte kontinuierlich neu zu erfinden. So ein Fall ist die Filiale, der ursprünglich 1981 gegründete und bis heute existierende unabhängige Projektraum. Nach mehreren Schliessungen, Pausen und Wiedereröffnungen an verschiedenen Orten der Stadt wird in diesem Sommer wieder Kunst unter dem Namen Filiale gezeigt: diesmal in einem temporär zum Ausstellungsraum umgenutzten, ehemaligen Kleinbasler Velo-Geschäft an der Kreuzung von Hammerstrasse und Sperrstrasse.

Nightprayers lautet der Titel der aktuellen Schau mit Werken der Malerin, Fotografin und Objektkünstlerin Rut Himmelsbach und ihrem special guest Jacob Ott. In einer Vitrine hat Himmelsbach unter anderem circa zwei Dutzend Steine angeordnet, die sie ursprünglich am Ufer des Attitlansees in Guatemala gefunden und gesammelt hat. In ihrer zufälligen Form ähneln sie mal mehr, mal weniger kleinen Hundeköpfen. In das dadurch aufgerufene Netz aus Assoziationen passt, dass aus einem in einem Metallkübel verborgenen Lautsprecher nächtliches Hundegebell dringt und nebenan ein Gemälde mit Mond an der Wand platziert ist. Ott steuerte unter anderem drei architektonisch inspirierte Sockelmodelle und die neue Videoarbeit Orangene Sachen bei, die im Untergeschoss des Ladens präsentiert wird. Während der Kunsttage Basel werden direkt um die Ecke zwei weitere Ausstellungen in Hattans eigenem Atelier in der Sperrstrasse 61 gezeigt: Die Schau Bildhauer: Stäuble, Voita, Hattan, Leiß präsentiert vier Positionen mit je einer Skulptur und einer Fotografie. Unter dem Titel Ordnung schaffen inszeniert der Künstler Claude Gaçon seine Sammlung von runden Objekten und Artefakten in einer neuen, ortsspezifischen und raumfüllenden Installation.

Er müsse «niemandem mehr etwas beweisen», sagt Hattan, der die Filiale nun über vierzig Jahre lang lebendig gehalten hat. Er mache das aus «Lust und Laune». Das klingt abgeklärt. Aber auch mit 68 Jahren brennt Hattan für die Kunst. Das ist sofort zu spüren. Geboren wurde der Künstler und Projektemacher 1955 im Schweizer Kanton Aargau. 1977 kam er als Anfang Zwanzigjähriger nach Basel um eine Ausbildung zum Kunsterzieher an der Kunstgewerbeschule zu beginnen. Die Ausbildung brach er bald ab. Statt Kunsterzieher wurde er Künstler.

«Als wir 1981 mit Filiale angefangen haben, war die Stadt eine andere»

beschreibt er die Ausgangssituation. «Für junge Künstlerinnen und Künstler gab es praktisch wenig bis keine Ausstellungsmöglichkeiten.» Die Szene schuf sich ihre eigenen Orte. Hattan und seinen damaligen Mitstreiter:innen Silvia Bächli, Heide Hölscher und Beat Wismer ging es nicht nur darum, selbstorganisierte Ausstellungen zu zeigen, sondern durch einen kontinuierlichen Betrieb einen in und über Basel hinaus relevanten Treffpunkt zu etablieren und sich zu vernetzen. Die minimalen Ausstellungsbudgets wurden teilweise über den Verkauf von Kunst-Editionen finanziert.

Wie Kunst und Ausstellungsproduktion funktionieren, lernte Hattan autodidaktisch, durch das Selbermachen. Die Qualitäten eines «Ausbildungsorts» hatte damals für ihn auch die Kunsthalle Basel, die Jean-Christophe Ammann zwischen 1978 und 1988 leitete. Hattan erzählt, dass ihm früher oft die Frage gestellt worden sei: «Was bist Du? Künstler, Galerist oder Kurator?». So, als müsse man sich für eine Rolle entscheiden. Er selbst habe sich immer eher als «Vermittler von Kunst, Informationen und Räumen» begriffen. Aus dieser Haltung heraus agierte Hattan auch 1987, als er die temporäre Umnutzung eines alten Fabrikgebäudes als Atelierhaus – das so genannte «Stücki-Areal» – mit Arbeitsräumen für rund zwei Dutzend Künstler:innen initiierte und organisierte. Räume beschäftigen den Künstler sowohl im Kontext des eigenen Werks als auch auch in der Praxis als Kunst-Aktivist. «Es geht nie ausschliesslich um Kunst, ich bewege mich in einem Feld von Architektur und sozialem Verhalten» sagt er. «Mich interessieren Räume – als abstrakte Bestände und was in ihnen passiert.»

Als Teil der Stadtgesellschaft scheut er auch nicht davor zurück, Kritik zu formulieren und öffentlich zu machen. 2019 kritisierte er in einer vielbeachteten Rede anlässlich des Festaktes «100 Jahre Basler Kunstkredit» das Ausstellungsprogramm der Kunsthalle Basel: «Ich erwarte von der Kunsthalle mehr Engagement für die Kunst aus Basel, mehr, als dem Kunstkredit Gastrecht zu gewähren.» Als Kritiker möchte Hattan jedoch nicht mehr öffentlich auftreten. «Ich denke, das Kritisieren sollten jetzt die Jüngeren übernehmen.» Seine kritisch-produktive Teilhabe am Kunstgeschehen in der Stadt wird jedoch auch in post-pandemischen Zeiten ganz sicher nicht enden.

Text: Kito Nedo

Fotos: Pati Grabowicz

Kurator:innen

LUST*ART

«Es wäre ein Leichtes gewesen, die ausgestellten Kunstwerke als eine neue, kritische Abkehr von der – fast schon zu konventionellen – Sichtweise auf queere Kunst zu bejubeln. Die Stärke dieser Ausstellung liegt in der tatsächlichen Abwesenheit vom Streben nach greatness. Das bedeutet nicht, dass diese Werke nicht herausragend sind oder dass nichts oder niemand wirklich besonders ist – vielmehr begreifen wir alle Momente, alle Erfahrungen, alle Arten von Freude und Enttäuschungen als gleich relevant oder gleich unbedeutend.»

So lautet die Antwort der Lust*Art-Macher:innen auf die Frage nach einem kurzen Selbstbeschrieb. Auf den Punkt gebracht, in a nutshell. Dass die Menschen, die mitten in der Planung des nächsten dreitätigen Happenings im Projektraum Kasko sind, weitaus mehr zu sagen haben, zeigt sich im Interview mit Bebbi Zine-Redakteurin Samara Leite Walt. Mit von der Partie: Das dreiköpfige Kurator:innen-Team bestehend aus Maria Fratta und Pietro Vitali, welche bereits bei der letzten Ausgabe das Programm verantworteten – sowie Neuzuzügerin Stella Auburger. Letztere arbeitet neben ihrem Lust*Art-Engagement auch als Grafikerin für das Luststreifen Film Festival Basel, das 2007 begründete queer-feministische Geschwisterchen, aus dem das Projekt hervorgegangen ist.

Leite Walt: First Things First: Wer seid Ihr und wie seid Ihr zu Lust*Art gekommen?

Fratta: Wir sind drei Freund:innen, die sich im Master-Studiengang Visual Communication and Iconic Research an der HGK kennengelernt haben. Pietro und ich haben Wurzeln in Italien, Stella kommt ursprünglich aus Deutschland. Witzigerweise haben wir alle drei als Neo-Basler:innen, die während der Pandemie hierher gezogen sind, nach Projekten gesucht, die uns stimulieren und Anschluss in den hiesigen queeren und kulturellen Szenen finden lassen. Der Weg zum Luststreifen Film Festival Basel und dadurch zur Lust*Art verlief ganz individuell und organisch. Wobei wir alle zunächst als Besucher*innen starteten, bevor wir zu unterschiedlichen Zeitpunkten beschlossen mitzuwirken.

Vitali: Was uns vor allem angesprochen hat, waren die Zugänglichkeit der Basler Szene sowie die Safe Spaces, welche das Festival und sein Rahmenprogramm anbieten. Davor suchten wir noch nach Orten, wo wir in dieser damals für uns neuen Stadt etwas bewegen könnten. Dank dieser willkommen-heissenden Community war für uns alle ab einem gewissen Zeitpunkt klar, dass wir das Ganze gerne mitgestalten möchten.

Leite Walt: Inwieweit spielt diese Unterstützung der lokalen (queer-feministischen) Szene, eine Rolle bei der Organisation von Lust*Art?

Fratta: Insbesondere der Luststreifen-Familie haben wir einiges zu verdanken. Nachdem die Lust*Art zunächst im Festivalprogramm stattfand und später auf die Kunsttage Basel verlagert wurde, waren die bestehenden Kontakte und Beziehungen, die wir über unsere Festival-Gspänli hatten, Gold wert!

Vitali: Auch beim Location Scouting war die Unterstützung anderer Kunst- und Kulturschaffender sehr wertvoll. So haben uns Kontakte zum Wildwuchs-Festival geholfen, auf Kasko zuzugehen, in dessen Räumlichkeiten gemeinsam mit den Wildwuchs Büro unsere diesjährige Edition stattfindet. Dessen Team lässt uns freie Hand und unterstützt uns mit Kunstvermittler*innen dabei, dass der Anlass allen Besuchenden anregende, stimulierende Erfahrungen ermöglicht.

Leite Walt: Im Programmtext sprecht Ihr davon, dass Ihr einen sichereren Raum, «in dem Lust, Träume, verschiedene Liebesformen, Fluidität, Intersektionalität, Sex und Body Positivity lebendig werden», schaffen möchtet. Wie bewerkstelligt Ihr das?

Vitali: Zwar hat sich die Lust*Art zeitlich vom offiziellen Filmfestival gelöst, die Werte bleiben jedoch dieselben. Wir möchten das Publikum ausgehend von dieser Bubble erweitern. Wir möchten unsere Ideen in einen anderen Kontext einpflanzen und so Dritte für queere Belange sensibilisieren; diese für sie erlebbar machen. Dies geschieht nicht zuletzt durch die Auswahl der Leute, mit denen wir zusammenarbeiten und der Künstler:innen, die bei der Ausstellung mitwirken. Es besteht für uns nach wie vor der Anspruch, uns als queerer Art Space zu positionieren. Es gibt zwar einige Safe Spaces, aber kaum Orte in der Kunstwelt, die sich das explizit so auf die Fahne schreiben.

Leite Walt: Was macht demnach queere Kunst für Euch aus?

Auburger: Wir möchten uns nicht anmassen, den Queerness-Grad der Künstler*innen, oder jener ihrer Werke festzulegen. Unser Fokus richtet sich konstant auf den Critical Space, den kritischen Raum, in dem queere Sensibilitäten liegen und sichtbar werden. Als Kurator*innen kommen wir so selbstverständlich an gewisse Definitionsgrenzen. Uns interessiert jedoch genau diese Verwundbarkeit queerer Kunst, in der wir eine eigenständige Qualität sehen.

Wir definieren keine Queerness, sondern schätzen deren Vielschichtigkeit.

Vitali: Selbstverständlich müssen die Positionen irgendwo im breiteren queer-feministischen Kontext verortbar sein, die Werke bei uns persönlich Resonanz erzeugen und zur Plattform als Ganzes beitragen. Ausserdem nehmen wir uns Zeit, die Künstler:innen persönlich zu treffen und uns mit ihnen auszutauschen. Uns ist es wichtig, nicht einfach Kunst zu zeigen, sondern mit Menschen gemeinsam daran zu arbeiten, ihre künstlerische Vision so zum Ausdruck zu bringen, dass sie und wir uns mit der Art und Weise wohlfühlen, es für uns beide und alle Beteiligten stimmt.

Fratta: So versuchen wir das Ausstellungserlebnis etwas zu humanisieren, da es sich ansonsten schnell sehr «steril» anfühlen kann.

Leite Walt: Zu guter Letzt, verratet Ihr uns einige Programmpunkte, auf die sich mensch heuer besonders freuen kann?

Auburger: Das Programm ist noch nicht ganz spruchreif, doch geht es uns immer darum, das grosse Spektrum der verschiedenen künstlerischen Disziplinen abzudecken und einzubeziehen. Von Performances, Installationen, Fotografien, Skulpturen und Gemälden bis hin zu Kurzfilmen, wird alles dabei sein. Bei den Arbeiten und Performances freuen wir uns insbesondere, aber nicht ausschliesslich auf solche von Künstler*innen wie Du Yan aus Zürich oder Screens*Scream*Sex-Kollektiv, weil sie die phänomenale, vielschichtige Bandbreite aufzeigen, und sich optimal mit unserem kuratorischen Grundsatz vereinbaren lassen.

Vitali: Ausserdem arbeiten wir daran, einen permanenten Lust*Art Ort zu schaffen. Damit unsere Ideen länger als jeweils drei Tage nachhallen, mehr Menschen dazukommen können und bei uns ihre Projekte realisieren.

Auburger: Denn letzten Endes lebt das ganze Lust*Art Projekt von all den verschiedenen Menschen, die sich einbringen.

Text: Samara Leite Walt

Fotos: Jana Jenarin Beyerlein

Künstlerin

ANNETTE BARCELO

Annette Barcelo bevorzugt das direkte Arbeiten auf der Leinwand oder dem Papier. Auf Vorstudien oder Skizzen verzichtet sie.

«Ich bin ungeduldig.»

An der Wand ihres Ateliers hängen aktuelle Zeichnungen: fantastische Wesen mit Kohle auf Papier gezeichnet. An manchen Stellen kann man sehen, wie Barcelo mit den Händen gearbeitet hat. Ganz direkt. Ihren Wesen hat Barcelo wilde Mähnen oder Haartrachten verpasst. Die zumeist leeren Augenhöhlen sind teilweise tiefschwarz. Das verleiht ihnen etwas Gespenstisches. Diese Gestalten scheinen in einem Zwischenreich zu leben, in einer Schatten- oder Dämmerwelt. An einer anderen Wand im Atelier hängen kleinformatige Hinter-Glas-Malereien in einer satten Farbigkeit. Ihre Sujets lassen an surrealistische Kammerspiele denken. Den Begriff Surrealismus lehnt Barcelo jedoch ab: «Das Surreale ist nicht gewollt.» Lieber spricht die Künstlerin von «Seelentieren» oder «Seelenverwandten». Barcelo schätzt die Kunst des Mittelalters. Besonders bewundert sie den italienischen Maler und Baumeister Giotto di Bondone, genannt Giotto, wegen seiner Farben und der konzentrierten Bildsprache.

Live Your Transformation lautet der Titel der Ausstellung mit Bildern von Barcelo, die während der Messewoche in der TANK, dem Ausstellungsraum des Basler Institute Art Gender Nature (IAGN) an der Hochschule für Gestaltung und Kunst Basel FHNW gezeigt wird. Eingeladen wurde die Künstlerin von Chus Martínez, der international renommierten Kuratorin und Leiterin des IAGN. Das Timing ist gut: Die Schau fällt mit Barcelos 80. Geburtstag zusammen.

«Basel ist mein Standort, hier habe ich meine Wurzeln», so die Künstlerin, die 1943 geboren wurde. Aber «Basel-fixiert» sei sie nicht. Als Jugendliche besuchte sie einen Vorkurs an der Kunstgewerbeschule, sie interessierte sich aber auch für Tanz, Ballett und Gymnastik. Sie heiratete jung und zog vier Kinder gross. Einer ihrer Söhne, der Architekt Jordi Barcelo war mit seiner Frau Katrin Baumann federführend an Entwurf und Umsetzung des 2009 von ARGE Barcelo Baumann Architekten und Kräuchi Architekten ETH SIA neu errichteten Atelierhaus am Wiesenplatz in Kleinhüningen beteiligt. In diesem Gebäude hat Barcelo ein Atelier. Doch die Kunstproduktion bleibt nicht auf das Atelier allein beschränkt. Barcelo wohnt mit dem Grafikkünstler Thomas Dettwiler zusammen, der bis 2017 unter anderem Handdrucktechniken an der Schule für Gestaltung unterrichtete. Die Künstlerin zieht ein selbst gebundenes Buch mit dem Titel Engel und zwölf Kaltnadelradierungen hervor. Verlegt wurde es bei Dettwilers Grafik-Edition Hohe Winde Presse. «Statt eines Wohnzimmers, haben wir zuhause eine Druckwerkstatt mit zwei Druckmaschinen», fügt Barcelo hinzu, und muss über die Allgegenwärtigkeit der künstlerischen Produktionsmittel selbst schmunzeln.

Text: Kito Nedo

Fotos: Pati Grabowicz

Gusstechnologin

Ronja Kübler

Wie entsteht Kunst? Die gängige Antwort lautet: Kunst entsteht bei der Betrachtung. Doch damit ist noch nichts über die Produktion gesagt. Sie findet an Orten wie der riesigen Fabrikhalle im Industriegebiet Münchensteins statt. Was sich hinter Tor 10 mit der Aufschrift «Kunstbetrieb» verbirgt, wirkt wie eine Offenbarung.

In der hinter dem Tor gelegenen Werkhalle entstand vor einigen Jahren etwa eine Freiheitsstatue. Nicht diejenige von Frédéric-Auguste Bartholdi, die seit 1886 auf Liberty Island in den New Yorker Himmel ragt, sondern eine 1:1-Replik davon. Sie besteht aus rund 250 Kupferblech-Teilen und trägt den Titel We the People, dem vielzitierten Anfang der US-Verfassung. Autor der Konzeptkunst-Skulptur ist der dänisch-vietnamesische Künstler Danh Vo. Ein irrsinniges Unterfangen. Und genau dafür kommen Urs Fischer, Sylvie Fleury, Pamela Rosenkranz, Andro Wekua, Franz West oder Pedro Wirz mit ihren Ideen an diesen Ort. Alle diese Künstler:innen haben bereits die Expertise der Kunstgiesserei in Anspruch genommen.

Dieses Fachwissen eignet sich seit bald zwei Jahren auch Ronja Kübler in ihrer Ausbildung zur «Gusstechnologin EFZ Verlorene Formen» an. Früher studierte sie freie Kunst an der Basler Hochschule für Gestaltung und Kunst FHNW. Während des Studiums erkannte sie, dass sie sich sehr für Materialen und Formstudien interessierte. Schliesslich entschied sich Kübler für eine Ausbildung mit Schwerpunkt auf den Werkstoff Metall.

Der Kunstgiesser Raphaël Schmid, ihr Hauptansprechpartner während der Ausbildung, winkt uns zu sich. Kübler zieht sich Schutzkleidung über, und dann beginnen sie mit dem Aluminiumguss. Vier Personen sind gleichzeitig damit beschäftigt, die glühend heisse Masse in die vorbereiteten Schamott-Kuben zu giessen. Die Konzentration und Anspannung ist greifbar. Nach wenigen Augenblicken ist die eingespielte Choreografie vorbei. Jetzt heisst es: Abwarten. In etwa drei Stunden, erklärt Kübler, seien die Guss-Teile soweit ausgekühlt, dass sie ausgepackt werden können. Der Moment des Auspackens gehöre zu den schönsten, wenn aus dem Negativ erneut ein Positiv werde. Entsteht dann Kunst? Kübler muss überlegen: «Nein, das Kunstwerk besteht schon bevor es zu uns kommt, als Idee.» In diesem Fall ist es die Künstlerin Maitha Abdalla die ihre Skulpturen für die Ausstellung Evaporating Suns – Zeitgenössische Mythen vom Arabischen Golf in der Kulturstiftung Basel H. Geiger giessen und patinieren lässt. Überhaupt scheint Kübler eine überraschend pragmatische Einstellung gegenüber den Kunstwerken und dem Kunstmarkt zu pflegen. Sie ist am Technischen interessiert und daran, noch mehr Wissen zu sammeln, damit andere mit ihrer Hilfe später Kunst produzieren können.

Text: Claudio Vogt

Fotos: Jana Jenarin Beyerlein

Künstlerin

GINA FOLLY

Gina Folly ist immer in Bewegung. Und wenn sie spricht, dann sprudelt es nur so aus ihr heraus. Nach der Berufslehre zur Fotografin begann sie ein Kunststudium an der Zürcher Hochschule der Künste: «Lange sah ich mich in einer Doppelrolle. Einerseits als Künstlerin und andererseits als Fotografin.» Zwei Tätigkeiten, die sie für Ausstellungsprojekte und Aufenthalte in New York, Paris, Rom, Wien und Zürich mehr oder weniger getrennt hielt – bis jetzt, bis zu ihrem Heimspiel im Rahmen der Ausstellung Autofokus im Kunstmuseum Basel | Gegenwart anlässlich des Manor Kunstpreises 2023.

Dafür ging die 1983 in Zürich geborene Wahl-Baslerin in ihre Heimat, nach Thalwil, und begleitete den Verein Quasitutto. Rentner:innen «besorgen, versorgen, entsorgen» hier quasi alles, wie es auf der Vereins-Website steht. Sie nähen Vorhänge, entrümpeln Wohnungen, übernehmen Gartenarbeiten oder reparieren Haushaltsgeräte. Folly war mit der Kamera dabei, während die pensionierten Leute ihren Verrichtungen nachgingen. Die Bilder sind berührend, alltäglich, und doch scheinen sie aus einer anderen Zeit. Das könnte an den aus der Mode gekommenen Kleidern liegen oder an den alten Möbeln. Vielleicht liegt es auch an der Analogfotografie selbst. Beständig ist hingegen das Gefühl, das jede Person beim Betrachten durchdringt. Und hier schliesst sich der Kreis zur Fotografin. Wie ihre Sujets spricht auch sie bei unserem Treffen vom «Bedürfnis, gebraucht zu werden».

Der Zyklus des Lebens zieht sich wie ein roter Faden durch das Werk von Folly. Eine Japanreise weckte einst ihr Interesse für Botanik. 2013 realisierte sie eine Kunst-Installation mit Bambus, Ingwer, Sukkulenten und anderen Jungpflanzen. Eine spätere Installation, Youth (2015), war eine Replik eines ewigen Brunnens, wie ihn Strassenverkäufer:innen in Rom zur Kühlung von exotischen Früchten benutzen. 2021 folgten Fotogramme mit Sprüchen wie No Time to Die, gelegt aus Knochen toter Tiere, die sie auf den Frioul-Inseln vor Marseille einsammelte. Nahe am Leben hingegen ist die neuste, in der aktuellen Ausstellung zu sehende Werkserie, und entsprechend feinfühlig. Follys fotografischer Blick richtet sich auf den Abschnitt nach dem Arbeitsleben, der in der alternden Gesellschaft immer mehr an Bedeutung gewinnt. Dabei schliesst sie einen Pakt mit den Fotografierten und reiht sich selbst ein. Folly wird persönlich, indem sie auf ihre Berufung zurückgreift und das Metier, das sie in ihrer Kunstpraxis bislang nie so richtig zuliess: die Fotografie. Sie geht sogar noch einen Schritt weiter und setzt auf ein Medium, das von der Schnelllebigkeit unserer Zeit überholt wurde, selbst bereits den Zenit überschritten hat.

«Die Analogfotografie ist wie die Rentnerin unter den Fotografien.»

Ganz ohne Skulptur kommt sie dann doch nicht aus und installiert in der Ausstellung beschriftete Sitzbänke, die wiederum zu Platzhaltern für ausrangierte Brands wie Agfa, Kodak oder

Fujifilm werden. Die müden Knochen von Pensionierten werden es ihr danken. Folly selbst wird jedoch kaum ruhen, sondern bereits das nächste Projekt in Bewegung setzen.

Text: Claudio Vogt

Fotos: Jana Jenarin Beyerlein

Recherche-Kollektiv

HYBRID PROJECT SPACE

Gerade erst mit ihrem «Open Research»-Wochenende im kHaus im März geschlüpft, und schon haben sie einen ersten grossen Abdruck in der Basler Kulturlandschaft hinterlassen: Das Kollektiv um den Hybrid Project Space. Zur Panel- Diskussion über Diversität und Zugänglichkeit in Kunst- und Kulturräumen waren unter anderem illustre Gäste wie Kabelo Malatsie, die neue Leiterin der Kunsthalle Bern, die Künstlerin Va-Bene Elikem Fiatsi und Matylda Krzykowski, künstlerische Leiterin des CIVIC, als Sprecher:innen geladen. Die neugegründete Formation setzt dabei auf Dialog, Interaktion und Mitspracherecht; nicht nur seitens der Institutionen und ihren Akteur:innen, sondern auch durch das Miteinbeziehen von deren (Nicht-)Publikum. Ihre Mission? Das Infragestellen bestehender Strukturen und Praktiken der heimischen Kunst- und Kulturhäuser und das Anstossen einer Debatte.

Das Ziel: Inklusive Kulturstätten, wo sich alle willkommen fühlen.

Zusammengebracht hat sie die gemeinsame Verdrossenheit über mangelnde Diversität in den kulturpolitisch entscheidenden Gremien, in der Auswahl der ausstellenden Künstler:innen und mangelhafte Publikumsansprache der Institutionen.

Das eigene Rollenverständnis ist für das Kollektiv dabei klar: «Wir sehen uns in der Rolle von ‹Facilitators›», erklärt Architekt Edward Wang. «Wir sind dann zufrieden, wenn wir es fertigbringen, dass andere glänzen dürfen, indem wir einen Platz für sie schaffen und sie in ihrem jeweiligen Feld gedeihen sehen.» Sein Kollektiv-Gspänli, Visual Artist Gourav Neogi ergänzt: «Wir möchten, dass sich das Kollektiv durch die gemeinsame Mission auszeichnet, und wollen uns selbst als Personen nicht in den Vordergrund rücken.» Ferner möchten sie ihre Forschung in kein methodologisches Korsett pressen. Sie verstehen den Begriff «Research» mehr als Appell, den Blick fortlaufend dorthin zu richten, wo privilegierte Akteure gerne wegschauen und, um den Fokus auf unangenehme Fragen zu setzen, die schon lange auf Seite der Rezipient:innen brüten. «Wir sind uns Top-down Diskurse leid, möchten diese Form des Agenda-Settings durchbrechen, und zunächst unten, bei der erklärten und aber auch bei der bisher nicht-berücksichtigten Zielgruppe ansetzen, ihre Stimmen anhören und für ein breiteres Publikum hör- und erlebbar machen.», meint Ananda Schmidt, eine der beiden Initiator:innen des Projektes. Auch hier doppelt Neogi nach: «Wir versuchen dieses lineare Abhandeln mit vermeintlich schnellen und einfachen Lösungen zu vermeiden, da die Thematik an sich zu komplex ist, als dass wir darauf erpicht sind, auf die Schnelle eine simple Schlussfolgerung zu präsentieren. Derzeit fokussieren wir uns vor allen Dingen auf den interaktiven Fragestellungs-Teil. Allein schon die Art, wie wir unsere Fragen stellen, hat einen Impact auf den Diskurs. Wenn wir also fragen ‹Was macht Kunst- und Kulturräume unzugänglich und nicht-divers?› ist dies ebenfalls eine Methode in sich.»

In diesem Prozess hinterfragen sie sich stets selbst und ihre eigene Herangehensweise. Arbeiten sie teils selbst in renommierten Häusern, schrecken dennoch nicht davor zurück, zu hinterfragen, weshalb eine Institution eine Kollaboration mit ihnen eingehen möchte. Der angehende Wirtschaftspsychologe Nahom Mehret dazu: «Seit dem kHaus-Event läuft es sehr gut, was die Anfragen durch Institutionen anbelangt. Wir dürfen aber nicht vergessen, was uns ursprünglich zusammengebracht hat. Da machen wir keine Kompromisse. Deswegen prüfen wir jede Anfrage doppelt, bevor wir etwas zusagen. Letztendlich möchten wir nicht einfach als ‹Diversity Tokens› für Dritte fungieren. Steckt eine ehrliche Absicht dahinter, begleiten wir das jeweilige Haus gerne auf ihrem Weg der Inklusion.».

Damit sie sich nicht vergessen, sieht mensch in ihren, mit Symbiont geteilten Räumlichkeiten im Wettsteinquartier jede Menge Memos, mit den Fragen, die sie beschäftigen. Diese sind wahlweise auf bunten Post-Its oder weissem Papier im ganzen Raum wild durchmischt aufgehängt. Auf die Frage, was sie unter Inklusion verstehen, fallen die Antworten dann auch so vielschichtig aus, wie die Thematik von Intersektionalität geprägt ist. So findet beispielsweise Grafikerin Semaya Mehret: «Mich repräsentiert fühlen. Als ich klein war, hatte ich nicht oft dieses Gefühl. Dies führte dazu, dass ich an meinem Wert zu zweifeln begann. Als ich dann begann, Leute zu sehen, die wie ich aussahen und deren Werke in Museen ausgestellt wurden oder die leitende Funktionen einnahmen, wuchs mein Selbstbewusstsein. Wie sagt man so schön? ‹Representation matters!›». Co-Initiatorin Laura Schläpfer findet wiederum, dass sich der Begriff schwer eingrenzen liesse: «Semayas Ausführungen sind Teil eines ganzen Mosaiks. Ich finde es spannend, wenn man Inklusion als ein komplexes Gebilde versteht, und gleichzeitig verschiedene Sichtweisen darauf erlaubt. Das ist für mich einer der Schlüssel für ein gegenseitiges Verständnis.» Die Gruppe lacht sich nickend zu, und als Interviewerin weiss frau, dass mensch sich keine Sorgen um den Nachwuchs in der Basler Kulturpolitik machen muss.

Text: Samara Leite Walt

Fotos: Jana Jenarin Beyerlein

Autorin

ARIANE KOCH

Ariane Koch ist überall. Sie studierte Bildende Kunst und Interdisziplinarität in Basel und Bern, seit 2013 schreibt sie Theater-, Performance-, Hörspiel- und Prosatexte – oft in Kollaboration mit der Theatergruppe GKW (Moïra Gilliéron, Ariane Koch und Zino Wey) oder der Künstlerin Sarina Scheidegger. Ihre Texte sind von grosser Präzision, schlenkern oft ins Absurde, verlieren sich dabei aber nie. Das gilt auch für ihren ersten Roman Die Aufdrängung, der 2021 im Suhrkamp Verlag erschien und mit dem Aspekte-Literaturpreis des ZDF ausgezeichnet wurde. Seit 2019 unterrichtet Koch an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel. Und seit dieser Spielzeit ist sie zusätzlich Hausautorin am Theater Basel. How does she do it? Wie macht sie das alles?

Dieses Interview liefert keine Antwort auf diese, immer wieder gern gestellte Frage. Vielleicht, weil weder sie noch die wiederkehrenden Antworten so interessant sind – zumindest nicht für Koch, die Formzwänge langweilen. «Komm», sagt sie zu Beginn des Gespräches zu ihrer Gesprächspartnerin Naomi Gregoris. «Verweigern wir uns der journalistischen Obsession mit Autor:innen. Lassen wir die Fragen fallen – bis auf eine, die du für mich beantworten kannst.»

Ariane Koch: Naomi, worum geht es in meinem nächsten Roman?

Naomi Gregoris: Ich habe irgendwo gelesen, dass die Geschichte von einer Spaltenforscherin handelt, was bei mir die Assoziation einer Gletscherspalte hervorruft. Es hat was Archaisches und Brachiales. Und was, das ich nicht mit der heutigen Welt zusammenbringe. Forschen ist für mich eine antiquierte Arbeit.

AK: Hast du das Gefühl, wissenschaftliches Arbeiten ist in Verruf geraten?

NG: Für mich hat das weniger mit Wissenschaft, mehr mit Erkunden und Erkundung zu tun: dieses Bild und die Vorstellung «Draussen-in-der-kalten-Gletscherspalte-hängen». Aber da schwingt natürlich auch eine krasse Romantisierung mit.

AK: Es gibt ja den menschlichen Wunsch, Dinge zu mystifizieren, nachdem alles scheinbar entdeckt und ausgeleuchtet worden ist.

Indem man wirklich Neues findet oder einfach das Vorhandene verklärt?

AK: Vielleicht mehr im Sinne einer neuen Perspektive. Ich hatte letzthin eine Diskussion mit der Autorin Friederike Kretzen, die sagte, sie stelle bei Künstler:innen eine Verweigerung oder Blindheit fest, an historische Dinge und Formen anzuknüpfen. Das fand ich interessant: Wieso wird negiert, worauf aufgebaut werden kann? Gerade was die Klimakrise angeht, könnte ja durchaus auf vorhandenes Wissen zurückgegriffen werden.

NG: Vielleicht ist es auch einfach eine Reaktion auf die Ohnmacht. Es gibt nichts mehr zu verlieren, gewählt wird der freie Fall.

AK: Anstatt rückwärtsgewandt zu verharren.

NG: Wir sind ja auch sehr mit dem Zukünftigen verknüpft. Es erinnert mich aber auch an die grossen Techfirmen, die immer diese eine Philosoph:in einstellen, damit mindestens eine Person mal in eine andere Richtung denkt.

AK: Ich war mal in einen Think Tank eingeladen, wo ich mit einem Physiker-Philosophen und einer Informatikerin Zukunftsszenarien besprechen sollte. Ich fand die beiden anderen Personen sehr interessant. Aber ich spürte auch die Erwartung, dass ich als Künstlerin etwas beizutragen hätte.

NG: Ist es nicht schwierig als Künstlerin, diese konträren Dinge zusammenzubringen: die streng definierte Erwartung von aussen und die eigene künstlerische Arbeit, die nicht in solche Schemen passt?

AK: Ich leide am meisten, wenn ich meine Arbeit erklären muss.

NG: Dabei geht ja auch immer etwas verloren. Und von dir wird etwas verlangt, was nicht Teil deines Schaffens ist.

AK: Deshalb liegt es mir auch mehr, auf Kunst mit künstlerischen Formen zu reagieren. Wenn es zumindest den Versuch gibt, eine Art des ästhetischen Denkens in der Rezeption beizubehalten.

NG: Ich glaube, deshalb widerstrebt mir traditioneller Kulturjournalismus. Diese immergleichen Fragen und Formate langweilen mich permanent.

AK: Vielleicht müssten Künstler:innen die Berichte über ihre Erzeugnisse selber schreiben. Vermittlungsarbeit machen wir ja so oder so.

Machst du die eigentlich gerne?

AK: Sie wiederholt sich einfach krass. Bei den Lesungen spüre ich eine zunehmende Unzufriedenheit, weil ich gefühlt immer das Gleiche sage, auch wenn die Zeit und das Weltgeschehen die Texte verändern.

NG: Spürst du eine Bringschuld gegenüber deinem Publikum?

AK: Ich störe mich eher daran, dass ich mich über mich selbst langweile. Dass ich mich nicht mehr überraschen kann.

NG: Gelingt dir das denn sonst?

AK: Ja, wenn ich aus der klassischen Vermittlungsform ausbreche. Ich habe jetzt zum Beispiel ein Format, wo ich mit einer Musikerin lese. Da überrasche ich mich, indem ich mich traue zu singen. Aber was bringt das dem Publikum?

NG: Ist doch toll, dass du die Reaktion nicht antizipierst und dich mässigst, sondern von dir ausgehst. Das ist ja auch eine Art von Forschen: Sich als Künstlerin nicht dieser Bringschuld auszusetzen.

AK: Ja, Forschen am Unerwarteten.

NG: Womit wir wieder bei der Spaltenforscherin sind.

Text: Naomi Gregoris

Fotos: Pati Grabowicz

Gastro-Kollektiv

CANAPÉ

Die Geschichte der nomadischen Brötlibar Canapé hat, wie jede gute Gastro-Geschichte, bei einer Flasche Wein angefangen. Am WG-Küchentisch in der Rheingasse philosophierte Zarina Friedli gemeinsam mit ihrem damaligen Mitbewohner Luzius Bauer über die Schönheit des Lichthofs. Dass daraus etwas gemacht werden muss, war für Friedli schnell klar: «Am besten etwas bei den Fensterbänken, wo die Leute sitzen und mit Blick zum Hof etwas essen können.»

Zunächst als Schnapsidee verworfen, nahm das Projekt wenig später Form an. «Es ist häufiger so, dass Luzius Leidtragender meiner verrückten Ideen ist», erklärt Friedli dazu. «Letzten Endes aber ist er meistens mit an Bord.» Aus zwei wurden mit Johannes Heydrich und Sabeth Weibel schnell vier. Was ihnen gemein ist? Alle sind um die dreissig, wohnen oder haben einmal in jenem Hausprojekt an der Kleinbasler Gasse gewohnt. Wenn die Truppe nicht gerade Brötchen streicht, ist sie in den Bereichen Szenografie, Musik und Mode unterwegs. Zusammen mit der Interaction-Designerin Lea Ermuth und ihren Visuals für die erste Brötlibar, ging es im Herbst 2021 für Canapé los. Warum gerade Brötli? «Wir wollten etwas Nahbares, Unkompliziertes anbieten», erklärt Friedli. «Belegte Brötchen sind ein unterschätzter Leckerbissen.» Serviert wurden die Brote nonchalant in den Wohnräumlichkeiten selbst, die davor liebevoll hergerichtet wurden. Die Begeisterung für das innovative Gastroformat erfasste schnell den grösseren Freund:innenkreis, und die ausgebuchten Tische liessen nicht lange auf sich warten. Zur diesjährigen Art-Woche gibt es ein Comeback der Brötlibar nach temporären Standorten bei der Bajour-Redaktion und im Wettsteinpark am Rhein. Am nomadischen Konzept wird weiterhin festgehalten, unterstützt von zwei neuen Teammitgliedern, dem Koch Roman Menge von Werk 8 und dem Architekten Béla Dalcher. Auch für die Pop-Up-Saison 2023 hat Canapé wieder einen besonderen Ort und Schauplatz gefunden: Eine leergeräumte Autogarage unweit der Kaserne. Das Angebot richtet sich sowohl an alteingesessene Bebbi als auch experimentierfreudige Besucher:innen.

«Für uns steht vor allen Dingen der eigene Spass, jener der Gäste und eine gewisse Zugänglichkeit im Fokus»

erklärt Friedli die gemeinsame Canapé-Philosophie. «Dies möchten wir auch mit unseren Preisen zum Ausdruck bringen. Deshalb bieten wir Qualitätsbrötli und erlesenen Naturwein kostengünstig an. Insbesondere zur und während der Art finden wir es wichtig, so einen Gegenpol zur Hochpreisigkeit zu bilden.» Nebst Kulinarik bietet Canapé für die diesjährige Ausgabe auch einen Augen- und Ohrenschmaus in Form einer Rauminstallation und DJ-Sets an. Mit diesem Rezept hat es das Team um Zarina Friedli geschafft, eine kleine Sensation in der hiesigen Gastrolandschaft auf die Beine zu stellen, und ganz nebenbei das gute alte belegte Brot wieder salonfähig zu machen.

Text: Samara Leite Walt

Fotos: Jana Jenarin Beyerlein

Künstlerin und Bibliothekarin

LIONNE SALUZ

Der Standort der Bibliothek des Basler Kunstvereins ist zentral und zugleich versteckt: in einem Gebäude auf der Rückseite der Kunsthalle Basel. Um die Adresse Klostergasse 5 zu erreichen, muss man den Theaterplatz überqueren oder vom Steinenberg kommend, geradewegs auf den Eingang des Stadtkino Basel zusteuern. Dort ist eine kleine unscheinbare Klingel montiert. Viele, die mehr über zeitgenössische Kunst erfahren wollen, kommen hierher. Das Hauptpublikum der öffentlichen Bibliothek sind Künstler:innen, Kurator:innen, Kunsthistoriker:innen, Kunstinteressierte und Gestalter:innen. Hier lassen sie sich inspirieren. Mit rund 30.000 Büchern und einem reichen Bestand an Erstausgaben und Kunstzeitschriften ist die Bibliothek ein wahrer Pilgerort für Kunstsinnige. Teil der Räumlichkeiten ist ein aussergewöhnlicher Lesesaal. Beim Lesen und Arbeiten fühlt man sich hier wie über den Dächern der Stadt.

«Die Bibliothek ist auf zeitgenössische Kunst und Kunst-Vermittlung konzentriert. Ursprünglich war das eine Bibliothek für Künstler:innen und Kunstfreund:innen», erklärt Lionne Saluz, die die Bibliothek seit 2022 leitet. Saluz, die selbst Künstlerin ist, erzählt von den Wurzeln der gut 200 Jahre alten Einrichtung. Das Entstehen und die Entwicklung der Institution ist eng mit der Geschichte der 1812 gegründeten Basler Künstlergesellschaft, sowie des später entstandenen Basler Kunstvereins verbunden. Und das hat programmatische Auswirkungen. «Die Kunsthalle war und ist der Zeit immer einen Schritt voraus», sagt Saluz. «Das gilt auch für die Bibliothek.» Saluz wurde 1990 in Luzern geboren und schloss ihr Studium an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) 2017 ab. Vor dem Kunststudium absolvierte sie eine Ausbildung zur Buchhändlerin. Von 2013 bis 2021 war sie Mitbegründerin und Mitbetreiberin des Off-Space M35 in Luzern.

Wir gehen durch die Räume, die sich über drei Etagen erstrecken: Das Künstler:innen-Alphabet beginnt hier mit A wie Marina Abramović und endet bei Z wie Alexander Zschokke. Auf einer Ablage sind einige Neuerwerbungen frontal präsentiert, unter anderem Bücher von Sandra Mujinga, Ida Ekblad, Sarah Margnetti oder Hannah Weinberger. In einem der hinteren Buchregale schlummern Raritäten von Dieter Roth in grauen Archivboxen. «Der direkte Zugriff auf die Bücher ist eine der Vorzüge der Bibliothek» erklärt Saluz

«Das ist eine Bibliothek zum ‹Hiersein›.»

Weil die Bücher direkt nebeneinander stehen werden Zusammenhänge und Beziehungen sichtbar. Das heisst auch: man stösst leicht auf Bücher, von denen man vorher gar nicht wusste, dass man nach ihnen gesucht hat.

Mitunter wird die Bibliothek selbst zur Kunst. 1985 trafen sich hier Joseph Beuys, Jannis Kounellis, Anselm Kiefer und Enzo Cucchi auf Einladung des damaligen Direktors Jean-Christophe Ammann zu einem mehrtägigen Diskussionsmarathon, aus dem schliesslich ein Buch wurde. Und 1999 fotografierte die Kölner Fotografin Candida Höfer die menschenleeren Bibliotheksräume und machte sie so zum Teil ihrer Bilder-Serie Leseräume. Was zu einer schönen konzeptuellen Schleife führte: Das Buch mit den Fotos der Bibliothek wurde zum Teil der fotografierten Bibliothek.

Text: Kito Nedo

Fotos: Jana Jenarin Beyerlein

Sticker-Künstler

NIEMER

Wer mit dem Zug aus der Agglomeration nach Basel SBB einfährt, sieht sie noch: die «Line» von Basel, wie sie in den Neunzigern genannt und gefeiert wurde. Über die Jahre arg verblasst, künden die spektakulären Graffiti, Throw Ups, und Tags wie Relikte aus einer Zeit, in der HipHop noch Antihaltung und Protest war. «Y bin e Schprayer, und y schpray‘ won y will», begann der Basler Black Tiger 1991 seinen legendären, allerersten schweizerdeutsch Rap-Part im Song Murder by Dialect.

Aus dieser Attitude entsprang später die Street-Art. Projekte wie Banksy, Obey und Space-Invaders wurden über Nacht, dank der neuen Viralität im Netz, zu einem weltweit verbreiteten Kulturphänomen. Der Pop kehrte im neuen Medium zurück. Was für Warhol der Siebdruck war, wurde für Banksy und Co. die Schablone, angereichert mit einer Prise Gesellschaftskritik. So entstand der Street-Art-Mainstream, von vielen geliebt, in Galerien ausgestellt und als Stadtführung gebucht, von anderen wegen seiner Banalität und gefälliger Pointen verachtet.

«Street-Art ist das gentrifizierte Graffiti für Menschen, die in Büros arbeiten, so wie ich», witzelt Niemer, einer der Basler Sticker-Pioniere. Vor bald zehn Jahren hat Niemer der Stadt mit dem Aufkleber «Niemert wöt das» ein Geschenk gemacht. Plötzlich war sie überall, diese Form der beiläufigen Antihaltung, diese simple Geste, mit der sich ganze Werbe- und Politkampagnen, Baustellen, oder falsch parkierte Autos, ähnlich wie Destroylines, im charmanten Dialekt canceln liessen.

«Ich bin ein Internet-Kind, das mit Memes aufgewachsen ist»

meint Niemer und verortet seine Kunst eher in der digitalen «Shitposting»-Ecke als in der Graffiti- und Street-Art-Tradition. Angestiftet von dem handgrossen Schwarz-Weiss Sticker mit Impact Schrift, ist seitdem eine Aufkleber-Welle über Basel hereingebrochen, auf der mittlerweile auch Ultra-Gruppierungen oder öffentliche und private Institutionen mitreiten. Einmal im Jahr organisiert Niemer zusammen mit dem Slap me Baby-Kollektiv eine Sticker Convention für alle Leute als Motivation, es ihnen gleichzutun. Dazu kam ein Zine, welches bereits zum fünften Mal in gewohnter Internet-Ästhetik erscheint, und neben der Dokumentation von Sticker-Highlights auch Essays und Interviews enthält. Die Teilnehmenden der Convention erwartet, neben Workshops, wie jedes Jahr ein «Selbstbedienungs-Sticker-Buffet à discretion» zum Nehmen und Geben. Und das tun viele. Logohacks wie «dini muetter» (Demeter), Fan-Bekundungen wie «Über Allem Kläbsch Du», antifaschistische Kleberlinge oder aufwändige, von Hand gemalte Nachrichten, begegnen einem überall, auf Strassenschildern oder auf Toiletten. Sie prägen die Identität des öffentlichen Raums dieser Stadt.

Text: Claudio Vogt

Fotos: Pati Grabowicz

Künstler

KASPAR MÜLLER

Als Treffpunkt hat Kaspar Müller die Berliner Gemäldegalerie vorgeschlagen. An einem Mittwochvormittag Mitte April ist in dem Museum für europäische Malerei des 13. bis 18. Jahrhunderts nicht viel los. Ein paar Rentner:innen, eine Kita-Gruppe und eine Grundschulklasse sind in den Räumen unterwegs. Die ganz Alten und die ganz Jungen. Sie verteilen sich in den Sälen, vor den Gemälden und auf den Sitzgelegenheiten dazwischen, fast wie die Menschen auf einer Museumsfotografie von Thomas Struth.

Er komme oft hierher, um in die Sammlung zu gehen, erzählt Müller, «weil man da weiss, was da ist». Zum Beispiel Der Jungbrunnen von Lucas Cranach dem Älteren, den er «zum Brüllen» findet, oder – ein weiterer Favorit Müllers – Christus mit dem Johannesknaben und Engeln aus der Werkstatt von Peter Paul Rubens, auf dem sich zwei gut genährte Putten, das Jesuskind und der kleine Johannes, zwischen reifen Früchten aneinanderschmiegen. Überhaupt all die über die Jahrhunderte portraitierten Figuren, Repräsentationsmodelle vielerlei Art, religiöser, politischer, historischer Natur. Daran, bei den Repräsentationsmodellen, liesse sich auf der Suche nach Verbindungen zwischen der Kunst in der Gemäldegalerie und der Kunst Kaspar Müllers anknüpfen. Mit solchen beschäftigt sich auch der 1983 geborene Künstler. Nur übersetzt er sie nicht in figurative Ölmalerei. Müllers Ausdrucksformen sind andere. Seine Praxis umfasst Skulptur, Installation, Malerei, Zeichnung, Foto-grafie und Video.

Beim Parcours der Art Basel wird er den Münsterplatz mit einer Skulpturengruppe aus Stroh bespielen.

Allen, die Müllers Kunst kennen, könnten sie bekannt vorkommen. Solche Strohfiguren, deren Form menschlichen Körpern nachempfunden ist, zeigte er schon 2009 im Kunsthaus Baselland. 2022 kam es zu einem Wiedersehen mit artverwandten Fünf Figuren in der gleichnamigen Ausstellung in Müllers Berliner Galerie Société. Repetition gehört zu Müllers Praxis. Immer wieder fertigt er Ähnliches in grosser Zahl an oder nimmt Serien in wechselnden Kontexten und Orten wieder auf.

Der Künstler lebt seit 2011 sowohl in Berlin als auch in Zürich. An der École cantonale d’art (ECAL) in Lausanne unterrichtet er seit 2015. Nach der Matura zog Müller von Schaffhausen nach Basel, arbeitete dort ein Jahr in einer Bank, studierte dann Kunst an der Hochschule für Gestaltung und Kunst. Nach seinem Diplom wechselte er an die Universität und begann Soziologie und Philosophie zu studieren. Das Studium schloss er jedoch nie ab. Geblieben ist das Interesse für Formen und Abläufe des Zusammenlebens, in der Philosophie vor allem für den Spekulativen Realismus. In Basel eröffnete Müller zwei Projekträume, erst Vrits (2006–2009), dann Galen (2009–2010). «Junge Jahre sind für einen Künstler prägend», sagt er, Basel schätze er sehr; das Niveau sei für die Grösse der Stadt ausserordentlich hoch. Er mag auch das Eigenständige, Eigenbrötlerische Basels, seine Ernsthaftigkeit zu Fasnacht etwa, wo «morgens um 4 Uhr gemeinsam Mehlsuppe gegessen wird» und «auch der Chef der UBS mitläuft».

Seine eigentümlichen Strohfiguren fügen sich da gut ein. Beim Parcours der Art Basel versetzt Müller sie erstmals in den Aussenraum. Sechs von ihnen wird er in einer losen Konstellation auf dem Münsterplatz gruppieren. Deutlich grösser als die bisherigen Varianten, abstrakter und in neuen Körperhaltungen, mit autoritären Gesten, die die Überhöhung noch verstärkt, die sich aus den Grössenverhältnissen und der gleichzeitigen Ähnlichkeit zwischen Skulpturen und Publikum ergibt: «Man kann nur schwer etwas ignorieren, was Arme und Beine hat», sagt Müller. Wie die sprichwörtlichen Strohmänner erscheinen die Skulpturen als Platzhalter oder Stellvertreter.

Wofür? Wie es oft bei Müllers Arbeiten der Fall ist, bietet die «ganz natürliche und hinterher entsorgbare» Materialität – Holz, Metall, Schnur, Leinenstoff und vor allem Stroh – gleich eine Vielzahl von Interpretationsansätzen. Stroh ist in der Schweiz mit ihrer landwirtschaftlich geprägten Vergangenheit mit einer jahrhundertealten Kulturgeschichte in Haus, Hof und Handwerk verknüpft. Und mehr noch: Wie sich die Materialgeschichte in der westlichen Konsumgesellschaft weiterspinnt, wo Strohballen zur Dekoration werden, um so etwas wie Urtümlichkeit oder Gemütlichkeit auszustrahlen.

Wertigkeiten und woran die sich festmachen: darum geht es oft in Müllers Kunst. Was geschieht beispielsweise, wenn eine bestimmte Sache so oft aneinandergereiht wird, bis sie generisch erscheint? Müller untersucht das unter anderem mit bunten, mundgeblasenen Glaskugeln oder fotografisch mit unzähligen Bildern des Zürichsees, die er über ein Jahr lang aufnahm. Was den Künstler letztlich interessiert, ist, wie sich die Gleichzeitigkeit von Analogem und Digitalen untereinander beeinflusst, und wie das unsere Wahrnehmung steuert. Seine Glaskugeln könnte man für 3D-geplottet halten, seine Strohfiguren für Renderings. Dass sie alles andere als das sind, lässt sich nur analog überprüfen. Unbedingt sollte man ihnen während der Art Basel auf dem Münsterplatz einen Besuch abstatten.

Text: Beate Scheder

Fotos: Mark Peckmezian

Vielstimmiges Kollektiv

OKRA COLLECTIVE

Ob Gessnerallee, Gurtenfestival oder Barcelona: Die Mitglieder des Okra Collective kommen weit über Kantons- und Landesgrenzen rum. Das neunköpfige Kollektiv hat sich dabei voll und ganz dem Community-Building durch Musik verschrieben. Entstanden ist das Projekt aus dem Anspruch, vermehrt Räume einzunehmen, die ihnen zuvor vorenthalten wurden, sichtbare und unsichtbare Gräben zu überqueren sowie Brücken zu Künstler:innen aus anderen Landesteilen aufzubauen. Zwar waren alle davor bereits als DJs, Performer:innen, Produzent:innen und Eventgestalter:innen unterwegs, dennoch sahen sie es als eine Notwendigkeit, sich als Kollektiv zu organisieren.

Begonnen hat alles 2020, im ersten Sommer der Corona-Pandemie. Einzig mit CDJs und Böxli bepackt, organisierten sie gemeinsam Küchenpartys in der damaligen Wohnung von Okra-Mitglied Katie Omole im St. Johann. «Es war eine besondere Zeit, und wir sehnten uns nach Austausch und einer Art von Zusammenkunft. Black Lives Matter gab dem Ganzen nochmals Aufwind.

Wir wollten nicht mehr länger Zuschauer:innen in der heimischen Kulturlandschaft sein, sondern aktiv in der Szene mitmischen»,

erinnert sich Mirco Joao-Pedro, der DJ und Art Director der Gruppe. Und das taten sie: Kein halbes Jahr nach der Gründung, trat Okra mit einem Mini-Festival in den Räumlichkeiten des Hirscheneck an die Öffentlichkeit. Von der Grafik über Booking bis zum Set Design, entstand alles innerhalb des Freundeskreises. Schnell kamen zu den Musik-Events auch interdisziplinäre Formate in den Bereichen Performance und Kunst dazu. So organisierte ein Teil des Kollektivs mit they dared to dream zur vergangenen Art guerillamässig eine eigene Kunstausstellung, die ausschliesslich Werke von Kunstschaffenden aus ihrer «Family», wie sie es nennen, zeigten. Die Ausstellung fand dabei sinnbildlich mitten an Basels berüchtigter Kreuzung zwischen Feldberg- und Klybeckstrasse statt. Dort, wo Kultur-Prekariat und Gentrifizierung aufeinandertreffen, wo sich Co-Working Spaces an Design-Boutiquen, Dönerbuden und Quartierlädeli reihen.

Auch während der diesjährigen Art ist Okra mit einer Party im Kleinbasler Szene Club Rouine vertreten. Zwar kehren die Tausendsassa dabei wieder zurück zu Musik und Clubbing, schliessen für die Zukunft jedoch weitere Ausflüge in andere Gefilde nicht aus: «Wir möchten unsere interdisziplinären Kollaboration gerne weiter ausbauen», fügt Joao-Pedro an. Das Ziel ist dabei klar vor Augen: «Creating a global Community» – und das vom Rheinknie aus.

Text: Samara Leite Walt

Fotos: Jana Jenarin Beyerlein

Biologe

MARKUS RITTER

Bücher sind das Erste, was einem im Haus von Markus Ritter begegnet. Schon im Treppenaufgang steht ein gut sortiertes Regal mit Klassikern der Kritischen Theorie: Schriften von Theodor W. Adorno, Hannah Arendt, Walter Benjamin, Jürgen Habermas, Max Horkheimer und Herbert Marcuse. In Ritters Arbeitsräumen setzt sich die Bücherlandschaft fort. Der Kernbestand seiner Bibliothek ist eine epistemologische Schatzkammer: Eine ganze Regalwand mit naturwissenschaftlichen Titeln, teilweise in seltenen historischen Ausgaben. Zum Beispiel die vierbändige Exkursionsfauna zur Bestimmung von Insekten, Wirbellosen und Wirbeltieren vom Ornithologen Erwin Stresemann. Unter Biolog:innen wird das erstmals Mitte der Siebziger in Ostberlin verlegte Standardwerk nur «der Stresemann» genannt. Ähnlich beeindruckend ist die dreibändige Abhandlung Die Alpen im Eiszeitalter vom Geografen-Duo Albrecht Penck und Eduard Brückner, die 1909 im Leipziger Verlag Christian Bernhard Tauchnitz erschien. Der «Penck und Brückner» sei «das historische Standardwerk der Alpen-Glaziologie», erklärt Ritter: «Die erste vollständige Darstellung des Verlaufs der Glazialbildungen in allen Alpentälern.» Es ist ein seltsames Gefühl, ein über hundert Jahre altes Buch über Alpengletscher in der Hand zu halten, und währenddessen über die Gletscherschmelze als ein Symptom der Klimakrise zu sprechen.

Markus Ritter, geboren 1954 in Basel, studierte Biologie und Botanik.

«Die Natur fasziniert mich», sagt Ritter. «Schon als kleines Kind habe ich die Schnecken eingesammelt.»

1968, im Teenager-Alter kam die Sensibilisierung für Umwelt- und Naturschutz. Seinen ersten festen Job hatte Ritter Mitte der Siebziger bei der Schweizerischen Vogelwarte Sempach. Anfang der Achtziger kehrte er nach Basel zurück, um für die schweizerische Gartenbauausstellung Grün 80 zu arbeiten. Auf dem Gelände befinden sich heute die Merian Gärten. Kurz darauf gehörte Ritter zum Autor:innenkreis des Mitte der Achtziger vom Basler Naturschutz herausgegebenen Basler Natur-Atlas, dem ersten Verzeichnis von schutzwürdigen städtischen Flächen, die als ökologisch wertvoll eingestuft wurden. Das dreibändige Stadtinventar, in dem auch Moose, Flechten, Käfer, Schmetterlinge, Spinnen, Kleinsäuger und Vögel beschrieben sind, sollte als Empfehlung und Entscheidungsgrundlage für Politik und Behörden für mehr Natur in der Stadt wirken.

1986 erschütterte erst die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, und dann der grösste Chemieunfall in der Geschichte der Schweiz die Stadt Basel. Im November brannten 1350 Tonnen Chemikalien auf dem Werksgelände des Sandoz-Chemiekonzerns. Chemikalien und das verseuchte Löschwasser vergifteten den Rhein auf einer Länge von 250 Kilometern und lösten ein massives Fischsterben aus. Im selben Jahr ging Ritter in die Politik. Gemeinsam mit dem Soziologen Lucius Burckhardt und dessen Frau, der Objektkünstlerin Annemarie Burckhardt gründete der Biologe 1986 die Umwelt-Partei Grüne Alternative Basel (GAB), die sich 1989 der Grünen Partei Basel Stadt (GPBS) anschloss. Von 1988 bis 2001 wirkte Ritter im Kantonsparlament, im Jahr 2000 wurde er als erster «Grüner» Parlamentspräsident. Von 2006 bis 2018 war er schliesslich Stabsmitarbeiter im Regierungspräsidium des Kantons Basel-Stadt. Seit seinem Abschied aus der aktiven Politik arbeitet der Umweltwissenschaftler wieder mehr als Autor, Experte und Herausgeber in den Themenfeldern Umwelt- und Naturschutzgeschichte, Ornithologie, Botanik und Landschaftstheorie. Hin und wieder veranstaltet er einen «spirituell-ökologischen Stadtspaziergang» durch Basel. Ritter teilt sein umfassendes Wissen gern. Wenn er erzählt, leuchten seine Augen. Es macht Spass, ihm zuzuhören.

Seit 2012 beschäftigt sich Ritter mit der Aufarbeitung des Nachlasses von Lucius und Annemarie Burckhardt, der grösstenteils in der Universitätsbibliothek Basel aufbewahrt wird. Heute gilt Burckhardt als Pionierfigur, die von jeder neuen Generation in Kunst, Architektur und Landschaftstheorie wiederentdeckt wird. Burckhardt hat viel angeschoben, wie zum Beispiel die Spaziergangswissenschaft, auch die Promenadologie genannt, Stadtplanungskritik und Nachhaltigkeitsdiskurse. «Es fällt immer stärker auf, wie sehr Burckhardt seiner Zeit voraus war und erst jetzt verstanden wird», sagt Ritter. In diesen Tagen erscheint Burckhardts Anthologie Landschaft, herausgegeben von Thomas Kissling im Zürcher Verlag Lars Müller Publishers. «Das Buch ist die Frucht seines lebenslangen Nachdenkens über Landschaft», sagt Ritter, der das umfangreiche Manuskript vor rund zehn Jahren im Nachlass entdeckte.

Nachdem der Kurator Hans Ulrich Obrist auf der Architekturbiennale Venedig 2014 im Schweizer Pavillon mit dem Projekt Lucius Burckhardt and Cedric Price – A stroll through a fun palace die internationale Aufmerksamkeit auf das Werk und die Ideen von Burckhardt lenkte, ist nun das nächste grosse Ereignis bereits in Sicht. Anlässlich des hundertsten Geburtstages von Burckhardt 2025 sind zahlreiche Veranstaltungen und Ausstellungen in der Schweiz und im Ausland in Planung. Um die diversen Aktivitäten zu unterstützen, befindet sich ein gemeinnütziger Verein bereits in der Gründungsphase.

Text: Kito Nedo

Fotos: Jana Jenarin Beyerlein

Nachhaltigkeitsmanagerin

CARLOTTA THOMAS

Carlotta Thomas ist bei der Liste Art Fair als Sustainability-Managerin tätig. Thomas, geboren 1993 in Bonn, studierte Kommunikationsdesign in der Kombination mit Europäischen Medienwissenschaften in Potsdam. Seit Ende 2021 lebt und arbeitet sie in Basel. Höchste Zeit, sich mit ihr zu einem Gespräch zu treffen.

Kito Nedo: Die erste Ausgabe der Liste als neue Messe für eine junge Generation von Galerist:innen und Künstler:innen fand 1996 statt. Wo spielt heute Nachhaltigkeit im Kontext einer Kunstmesse eine Rolle?

Carlotta Thomas: Nachhaltigkeit hat verschiedene Aspekte: ökologisch, ökonomisch und sozial. Darüber haben wir zunächst im Liste-Team diskutiert, um uns eine Handlungsgrundlage zu erarbeiten. Dann haben wir uns interne und externe Ziele gesetzt. Es ist uns wichtig, der inhaltlichen Auseinandersetzung mit dem Thema auch im Kontext der Messe Raum zu geben. Für die diesjährige Ausgabe der Liste, haben wir etwa einen Themenschwerpunkt «Resilienz» geplant, zu dem die Kuratorin Sarah Johanna Theurer verschiedene Künstler:innen eingeladen hat.

KN: Welche Massnahmen machen eine Kunstmesse nachhaltiger?

CT: Zum Beispiel die Wiederverwendung von Materialien, etwa von Bau- und Verpackungsmaterialien oder der Signaletik. Wir werden in diesem Jahr erstmals Wasserspender auf der Messe aufstellen. Dort können sich dann alle ihr eigenes Wasser abfüllen.

Nachhaltigkeit kann aber auch die Weitergabe von Informationen über nachhaltiges Handeln betreffen.

Wir haben begonnen, Informationen für die teilnehmenden Galerien und Besucher:innen zusammenzustellen und herauszugeben, damit sie sich für klimafreundlichere Alternativen entscheiden können.

KN: Wie lässt sich die Nachhaltigkeit einer Messe nachprüfen?

CT: Wichtig ist vor allem Transparenz. Wir sind aktives Mitglied der 2019 gegründeten Gallery Climate Coalition (GCC). Dort werden Handlungsempfehlungen erarbeitet. Das ist eine wichtige Community. So wurde ein Forum etabliert und das Ganze entwickelt sich durch Austausch und Diskussionen weiter. Für die beiden letzten Ausgaben der Liste, haben wir einen CO2-Report erstellt. Diese Reports zu schreiben ist wichtig, um die Massnahmen zu benennen und zu dokumentieren. Auf diese Weise lässt sich zukünftig die Wirksamkeit der einzelnen Massnahmen nachverfolgen und überprüfen.

KN: Was können Besucher:innen tun, um zur Nachhaltigkeit einer Messe beizutragen?

CT: Hauptsächlich geht es um eine klimafreundliche Anreise. Optimal ist der Zug. Die Deutsche Bahn etwa bietet ein Event-Ticket an. Das macht eine Anreise zu vergünstigten Konditionen aus Deutschland nach Basel möglich. Bei Flugreisen macht es einen grossen Unterschied, wenn Economy Class geflogen wird und Zwischenstopps vermieden werden. Internationale Akteur:innnen werden weiterhin reisen und weiterhin fliegen. Aber ich sehe, dass das Bewusstsein dafür wächst, unseren Planeten lebenswert zu erhalten und klimaschädliche Verhaltensweisen zu ändern. Dort liegt auch unsere Verantwortung als Kunstmesse.

Text: Kito Nedo

Fotos: Jana Jenarin Beyerlein

Architekt:innen

TRUWANT RODET

«Wir wollen Grenzen überwinden», erklärt das Architekt:innen-Duo Charlotte Truwant und Dries Rodet. Seit 2010 bietet die Stadt Basel der aus den französischen Alpen stammenden Architektin Truwant und ihrem belgischen Partner Rodet, die unter dem Büro-Namen Truwant + Rodet + operieren, die besten Bedingungen und Ressourcen. Am Knotenpunkt im Dreiländereck trifft seit jeher viel aufeinander. Hier lösen sich die Grenzen zwischen Territorien, Stadt und Landschaft, Natur und Kultur auf und werden durchlässig. Das passt zum Ansatz von Truwant und Rodet, die mit einem weitgefassten, fluiden Architekturbegriff arbeiten. Das schliesst beispielsweise eine Erforschung der Beziehung Basels zum Wasser ausdrücklich mit ein. Während der ersten Architekturwoche Basel 2022 machte ihr Projekt Cyclical Tales – Zyklische Erzählungen die Fluss- und Wasserläufe in Basel von Brunnen Gehn bis Rheinfontäne als Interventionen im Stadtraum sichtbar.

Ursprünglich haben sich die die Architektin und der Architekt 2007 in Kopenhagen getroffen. Truwant hatte nach einem Architekturstudium in Lyon ihren Master an der EPFL in Lausanne beendet. Rodet arbeitete nach seinem Master-Studium in Ghent in einem Architekturbüro. Als Truwant und Rodet schliesslich 2017 ihr gemeinsames Architekturbüro Truwant + Rodet + in Basel gründeten, hatten sie bereits reichlich internationale Erfahrung in Praxis und Lehre in Rotterdam, Brüssel, Japan, Zürich, Lausanne und Paris gesammelt.

Ihre Architektur verstehen die Architekt:innen als etwas Wandelbares. Die Geschichtlichkeit und gleichzeitige kulturelle Progressivität Basels bietet dem Duo einen dichten Kontext und tiefe Schichten, um zu graben und ihre Themen zu verankern. In Basel denkt man über Grenzen hinaus. In ihren Projekten lösen sich im Plus «+» Disziplinen und Skalierungen auf. «Time as Material» und «Uncertain Conditions» – ihre Entwurfsmaterialien sind Zeit und Bedingungen, ihre Werkzeuge Nähe und Beziehungen. Das «+» signalisiert die Bereitschaft zum interdisziplinären Arbeiten. Orte, Themen und kollaborative Praxis stimulieren sich dabei gegenseitig. Zusammen mit einem kleinen Team ist das französisch-belgische Büro Teil der Garage, einer interdisziplinären Bürogemeinschaft in einer ehemaligen Autowerkstatt in der Nähe der Universität Basel. Seit 2018 sind beide Mitbetreiber von dasVerein, einer nicht-kommerziellen Plattform, die Vorträge und Workshops ausserhalb des institutionellen Rahmens anbietet. Aktuell arbeiten Truwant + Rodet + gemeinsam mit dem französischen Büro ASBR am Umbau des Centre Culturel Suisse in Paris. Und während der Art Basel liefert das Büro die Szenographie für die Swiss Art & Design Awards in der Messehalle 1.1. Über eine Woche lang trifft man sich hier auf fast grenzenlosen 8000 Quadratmetern zur Feier des Moments.

Text: Chrissie Muhr

Fotos: Jana Jenarin Beyerlein

Landschaftsgärtner:in

CAROLA ZIEREISEN

Zu welcher Jahreszeit ist der Garten aus Stauden, Gräsern, Büschen von Piet Oudolf in Weil am Rhein am Schönsten? Vom berühmten niederländischen Landschaftsgärtner und Gartengestalter heisst es, dass September und Oktober seine Lieblingsmonate seien: die Schönheit des Niedergangs macht die Vergänglichkeit aller Natur erfahrbar. Er legt Wert darauf, dass «nicht alles sofort herausgerissen wird, was nicht mehr blüht, und auch Dinge ihren Platz erhalten, die nicht der gängigen Vorstellung von Schönheit entsprechen. Braun ist auch eine Farbe.» Im immerwährenden Naturspektakel von Werden und Vergehen, das sich seit der Anlage und Anpflanzung des Gartens im Mai 2020 auf dem Vitra Campus spektakulär-unspektakulär entfaltet, ist der Herbst nur ein Moment. Dafür sorgt die Zusammensetzung der Pflanzen mit verschiedenen Blütezeiten und Lebenszyklen zu einer «Community»: die Summe der einzelnen Teile.

Carola Ziereisen ist Landschaftsgärtnerin und betreut als Head Gardener den Garten von Anfang an. Sie arbeitet für die in Weil am Rhein ansässige Firma Jürgen Eise Garten- und Landschaftsbau. Im Mai 2020 waren bis zu acht Arbeiter:innen elf Tage lang mit dem Auslegen und Setzen von rund 36 000 Stauden beschäftigt. «Das war eine logistische Herausforderung», erinnert sich Ziereisen an den landschaftsgärtnerischen Kraftakt. «Wir hatten seinen Plan, und mussten das irgendwie in die Fläche bringen.» Die Landschaftsarchitektur, die sich über eine Fläche von 4000 Quadratmetern auf dem an architektonischen Sehenswürdigkeiten ohnehin reichen Vitra Campus erstreckt, lockt seither Garten-Enthusiast:innen aus der ganzen Welt ins Dreiländereck. Im vergangenen Jahr etwa kam eine Reisegruppe aus Südkorea extra für den Garten nach Weil.

Mit der Landschaftsgärtnerin gehen wir die geschlungenen, mit hellem Granitsplitt angelegten Wege entlang. «Man soll sich in diesen Gärten verlieren können.» Die Nicht-Geradlinigkeit ist Konzept, erklärt Ziereisen. Kleine, hügelartige Anschüttungen erhöhen den Reiz der Anlage. Die Höhenunterschiede sind ganz bewusst eingesetzt. Alles hier ist schön, aber nicht lieblich. Er versuche eigentlich nur «die Fantasien der Leute in die Realität umzusetzen», so der Gestalter. Und diese Wirklichkeit braucht Pflege. Einmal in der Woche kommt Ziereisen vorbei und prüft die Flora. Das Wort «Unkraut» benutzt sie nicht. Sie spricht von «Wildkräutern» oder «Fremdaufwuchs». Wenn sie eine Lücke entdeckt, setzt sie eine Staude nach oder teilt eine Pflanze.

Ab und zu macht sie ein Foto und postet es via Instagram @crazy.gardener. Dort lässt sich im Zeitraffer zurückverfolgen, wie der Perennial Garden entstanden ist und sich weiterentwickelt. Manchmal meldet sich auch Piet Oudolf. Er hat Ziereisens Account abonniert.

Text: Kito Nedo

Fotos: Pati Grabowicz

Künstler und Aktivist:innen

DORIAN SARI & FRIDAYS FOR FUTURE

Es bedurfte in der Geschichte Basels einiger Pionierleistungen, bis die «Stadt der Museen» zum Weltklasse-Prädikat kam. Dank der Voraussicht mutiger Basler:innen, befinden sich heute mit dem Kunstmuseum Basel die weltweit erste öffentliche Kunstsammlung, und mit der Kunsthalle Basel die weltweit wahrscheinlich älteste Institution für zeitgenössische Kunst, in unmittelbarer Nähe zueinander. Im November 2022 hat die Stimmbevölkerung entschieden, dass Netto-Null-Ziel, also Klimaneutralität, bis 2037 zu erreichen. Basel ist damit der erste Kanton, der seine Regierung mit der gesetzlichen Verankerung eines Klimaziels beauftragt, und auf Grundlage der vom Bundesrat verabschiedeten langfristigen Klimastrategie mit Zieljahr 2050, an ein konkretes Datum bindet.

Die Klimagerechtigkeitsinitiative war für Dorian Sari die Initialzündung, sich intensiver mit den Zusammenhängen von Kunst und Klimakrise zu beschäftigen. Der Künstler lädt seither wöchentlich die drei Fridays for Future-Aktivist:innen Anatol Bosshard, Helma Pöppel und Benjamin Rytz zum Austausch in sein Atelier ein. Können Kunst-Institutionen in der Bewältigung der Klimakrise zu Vorbildern werden? Die Gruppe findet: ja. Schliesslich ist in den letzten Jahren schon viel passiert. In Sachen Chancengleichheit, Zugänglichkeit, Critical-Whiteness und Dekolonialisierung kam Bewegung in die Szene: Ausstellungen und Podiumsgespräche wurden organisiert, der Sprachgebrauch inklusiver, institutionelle Strukturen überdacht. Nun gilt es, das Klimathema stärker in den Diskurs zu bringen.

Neben konkreten Zielen und Forderungen geht es der vierköpfigen Gruppe auch um Mediation in einer aufgeheizten Debatte. «Wir wollen uns in der Mitte der Brücke treffen», sagt Künstler Sari. Die Entfremdung zwischen Aktivist:innen und Menschen in Machtpositionen sei erschreckend. Medien bewirtschafteten zudem mitunter den gesellschaftlichen Unmut, indem sie vorwiegend über die Radikalisierung berichteten. «Aktivismus ist ein Spektrum», ergänzt Bosshard. Auch der zivile Ungehorsam gehöre zur Demokratie.

Der FFF-Aktivist und seine Kolleg:innen sind jedoch nicht daran interessiert, Kartoffelbrei, Kuchen oder Tomatensauce auf Kunstwerke zu werfen.

Vielmehr suchen sie den Dialog, um den Leuten Hoffnung zu geben und sie aus ihrer Lähmung zu reissen. «Klimaschutz heisst nicht, dass etwas verboten werden soll. Es geht darum, eine bessere Art zu leben zu finden», so Bosshard. «Die Bereitschaft zum Dialog ist da», ergänzt Sari, der für Mai einen Runden Tisch zum Thema in der Kunsthalle Basel organisierte, zu dem die Gruppe einen Aktionsplan und viele Ideen mitgebracht hat. Hoffentlich sind die Teilnehmenden für neuerliche Pionierleistungen bereit. Sie sind es der Geschichte ihrer Häuser und der Zukunft der Stadtgesellschaft gleichermassen schuldig.

Text: Claudio Vogt

Fotos: Pati Grabowicz

Designerin

ELEONORE PEDUZZI RIVA

Auf der Visitenkarte von Elenore Peduzzi Riva steht Architektin. Seit den Fünfzigern leitet sie ein erfolgreiches Büro mit Kenntnissen im Ingenieurwesen und arbeitete für viele italienische Firmen als Konsulentin, also als Beraterin. Ihre Arbeit sei vor allem mit grosser «moralischer» Verantwortung verbunden gewesen, so Peduzzi. Bei De Padova war sie knapp 50 Jahre tätig: von der Auswahl der Designer:innen über Entwürfe für Ausstellungen bis hin zur Begleitung der Produktion. In den alten Katalogen von De Padova gibt es kaum ein Bild, bei dem Eleonore nicht neben Maddalena de Padova, der Unternehmerin und Gründerin des italienischen Möbelunternehmens, steht.

Im schnellen, produktionslustigen Mailand der Sechziger, hat sie etliche Produkte unter ihrem eigenen Namen entworfen: einen spiralartigen Aschenbecher, einen leichtgewichtigen Stuhl, eine gläserne Tischlampe, ein «endloses» Sofa. Das berühmte Sofa DS-600 für die Schweizer Firma de Sede, hat sie gemeinsam mit den drei Schweizer Designern Ueli Berger, Heinz Ulrich und Klaus Vogt gestaltet. Der Vorschlag für diese Zusammenarbeit kam von ihr, denn sie fand es langweilig, wieder alleine ein Sofa zu gestalten. Da sie ständig Anfragen hatte und durcharbeitete, gewöhnte sie sich an, erst ab 18 Uhr zu rauchen. Das ist bis heute so geblieben.

«Ich denke nicht abstrakt, was ich machen will, es kommt auf mich zu.»

Gewissenhaft, schnell, vergnügt und bescheiden ist Eleonore Perduzzi Riva. Ihr Gesicht ist geprägt durch eine weisse, runde Brille – Form und Farbe gehen auf einen ihrer Entwürfe zurück, der noch immer von einem Optiker am Mailänder Dom vertrieben wird. Grosse Brillen trägt sie seit ihrer Jugend, immer mit einem weissen, runden Rahmen. Sie ist Baslerin, dabei dachte mensch lange, sie sei Italienerin. Zurück in die Schweiz kam sie nur, weil sie sich zum dritten Mal verliebte. «In Mailand habe ich gearbeitet, in Riehen oder Basel habe ich nichts für meinen Beruf gemacht.» Sie kannte alle berühmten Menschen in Mailand, arbeitete und traf sich mit ihnen in Brera in der Bar Jamaika, damals dem Treffpunkt der Stadt. «Alle meine Freunde, mit denen ich professionell aufgewachsen bin, sind nicht mehr da: Achille Castiglioni, Cini Boeri, Gae Aulenti, Ettore Sottsass.» Bei Anfragen von Journalist:innen, die sie als «Dinosaurier einer Generation» darstellen wollen, sagt sie ab. Aus falscher Bescheidenheit, aber auch aus Faulheit, wie sie lachend sagt. «Ich begreife diesen Moment, aber man will mich ja als letzte Überlebende einer längst ausgestorbenen Spezies verkaufen. Das finde ich nicht so lustig.» Dieses Jahr wird Eleonore Peduzzi Riva mit dem Grand Prix Design des Bundesamtes für Kultur ausgezeichnet. Der Preis, der Anerkennung in Form von Aufmerksamkeit und Geld bringt, findet parallel zur Art Basel statt. Peduzzi nimmt es gelassen: «Ich wusste ja gar nicht das er existiert, dieser «Grand Prix», weil ich ja immer an die Art gehe.»

Text: Tinka von Schrei

Fotos: Pati Grabowicz

Künstler:innen-Kollektiv und Projektraum

PALAZZINA